文成县实验小学是文成县历史最悠久的小学,他的前身是文成县中心小学,中心小学的前身是群益小学堂,小学堂的前身是峃山书院,书院的前身是陈氏私塾。

▲私塾 网络图

大峃是人文之乡,历史上出过廪生、贡生、举人、进士等学子名流,是瑞安西区的读书人的摇篮。几百年前的大峃,已百姓聚居,其中名门望族有林、陈、周三大姓。“万般皆下品,惟有读书高”,他们极力培养子弟读书,期望能有一朝中举当官,出人头地。那时大峃是瑞安的最西部,属于乡下,没有官办学馆,于是各种私塾应运而生,其中最早最有名的是陈氏私塾。可能是私塾学生屡考县学不弟的缘故,乾隆二十四年(1759),陈氏名士陈安政,请风水先生在私塾旁择地建文昌阁,风水先生摆弄了半天的罗盘,说,此地处大峃中心位置,千山聚秀,百川归心,地主文运,在此建文昌阁,有三星庇护,士子当能状元及第。陈安政信其言,于是在此建造文昌阁,供奉文昌星(传说主文运),文殊星(传说授知慧),魁星(传说点笔掌管状元薄)。私塾的学生朝夕在文昌阁朝拜。其学生有无三星庇护入县学,史无记载,不得而知。但我们知道陈安政为办私塾倾尽心血,他及他的后辈子孙苦心经营这个私塾,延师讲学,设置教学设备,一年又一年,倾尽财力,最终没把这个私塾做大做强。

▲文昌阁 网络图

道光二十年(1840)周家绅士周定岐牵头募捐在文昌阁旁建文武庙,这文武庙供奉的也是三尊神像,关公居中,左手持书右手抚须作夜读春秋状,左边周仑手持青龙偃月刀,右关平手托黄金印,这文武庙也主文武运。周定岐的儿子周莲塘饱读诗书,决心要干出一番教育事业来,他从陈安政的后人手里接过学堂,改为峃山书院,聘名师,建教室,置教具,筚路蓝缕,殚精竭虑,族人看在眼里,学子记在心里,于是周氏合族商议,把周氏祠堂田租,改峃山书院田租,收入尽归峃山书院办学用。各姓氏为周莲塘的壮举所感动,纷纷献地捐款,光绪年间有林福皆,林福畴等九人加盟峃山书院,师资力量雄厚,执教的多为贡生,廪生出身,不但有文科先生,还有武科教官,文成教育事业呈现前所末有的辉煌。光绪八年(1883)学生周圣祖以第一名成绩考入县官办学堂,毕业后国考时以五十三名成绩中进士。先后又有林芝芹,林灌祖等人以优异成绩考上县官办学堂,成为廪生。

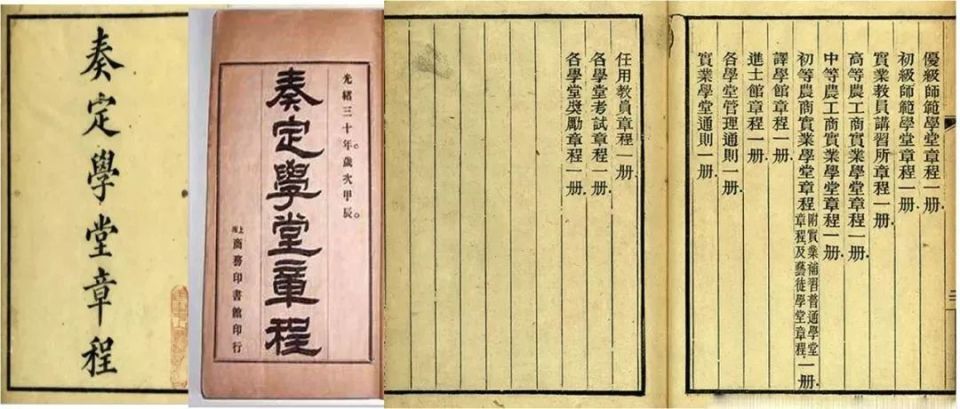

▲奏定学堂章程 网络图

光绪二十九年(1903)清政府颁布《奏定学堂章程》各地纷纷改书院为学堂,兴办高等初级小学堂。大峃人林芝芹廪生出身,满腹经纶,声誉极佳。在瑞安县学就读时深受瑞安教育家孙诒让先生的影响,在国家内忧外患之际,怀着教育救国的梦想,接手峃山书院,改名群益两等小学堂,附近学子都来群益小学堂学习,共有六个班,一百八十多名学生,其中高级部多数是废科举后的大龄子弟。林芝芹任堂主(校长),聘请的教师都是德高望重,兼有诸如贡生廪生等有功名的人担任,其中还聘请外地的名师执教。

▲网络图

教师生活清苦。如执教的廪生吴擢伍先生,满腹文才,写一首诗描述当时的情景:“紧急西风雪满天,孤灯挑尽未成眠。三餐冷饭难充饥,午夜寒襟怕冻肩。典遍园林偿旧债,巾添妇女愧无钱。晚年设帐享余岁,睱习岐黄不为田。”这是吴先生执教期间的真实生活写照。

林堂主以身作则,为学校的发展呕心沥血。他担任校长四年,烟酒不染,自奉俭朴,常年穿着布衣打上补丁亦不嫌其陋,但发现学生有困难,都尽其所能帮助排忧解难,离家虽近,总是长期住校与学生朝夕相处,毕业考试奉行统考制度。1910年,林芝芹赴处州(今丽水)府任教谕官。

群益小学堂的第二任校长林灌祖为人正派,正直无私,仗义执言,先生有一子一女均在群益小学堂就读,成绩出类抜萃,皆考中县学。先生后来曾任泰顺县知县。

▲网络图

第三任校长周渭泉先生是苔湖周宅人,毕业于杭州法政学校,知识渊博,却不愿出仕为官,决心献身家乡教育事业,先生办学有方,以身作则,谆谆善诱,对学生从不疾言厉色,师生之间亲密无间。一生舌耕为业,收入低微,生活清苦,总是无怨无悔,在教育界,民间都享有崇高的荣誉。

刘选皋先生是执教时间最长的老先生,从峃山书院一直到群益小学堂,从未离职,近六十年的教学生涯,桃李遍文成,终身以学堂为家,视学生如亲生,每届学期终结,先生躬身访问家长或同学中因故不能继续入学者,向家长和同学殷勤劝导,不使中途辍学,毕生精力献身教育事业,先生八十二岁逝世时,群益全体师生到灵前深切哀悼。

群益小学堂堂主几经易主,宣统二年(1910)周晓岩,陈亮二接手,校园进一步扩大。宣统三年(1911)周遇滨接手任堂主。民国元年(1912)学堂改称学校,原院主,堂主,监督改称校长。民国七年(1918)益群小学改称“瑞安县西区区立群益国民学校”开办女子班,男女同校。

据我阿爷(祖父郑志深1894一1992)说,我们几代人都在群益读过书,因为我们是中医世家,要治病,说病理,开处方,不识字开不了处方。阿爷说,他的阿爸只在峃山书院读过五年私塾,却是远近闻名的先生,因为虽然读不上县学,但在家要读很多医书,熟背“汤头歌”,不得不每天以书为伴。阿爷自已读书时,已经是群益小学堂,学习科目已不同于他的阿爸,有修身、读经、国语、算术、历史、地理等。

▲日军侵华老照片 网络图

我四叔,六叔均在民国时期在群益就读,那时接二连三的灾难,民不聊生,民族屡遭列强劫掠,腐败的政府根本没有钱支持办学,当时物价飞涨,校长教师的薪资待遇仅有一点稻谷,个中窘境可以想象。日本入侵更是内外交困,群益师生只能挣扎支撑,自强不息,全凭一棵爱国敬业的心。

四叔在群益读书期间,简直就是“苦读”,那时大家都面黄肌瘦,既要熬过饥荒,又要忍受物质的匮乏的苦楚,钢笔与铅笔都难买到,铅笔削得像粉笔头一样短,无法用手拿,就套在钢笔筒里用。四叔为了考上县学常在灯光下夜读,灯光如豆,凑得很近才能看书,常把眉毛烧去,成了名副其实的“燃眉之急”。

从陈家私塾的一二名塾师,二三十名学童,到峃山书院八九名先生,百多名学子,到群益小学堂十多名教师,二三百学生,百年沧桑,风雨兼程,弦歌不辍,使人感慨万千,群益小学堂有灿烂的文化,在人民反侵略求解放的年代,发生了可歌可泣斗争,谱写了传世不衰的篇章。从中毕业的烈士有郑敬衡、陈体概、李家政、周醉樵、周国华等。

▲中华民族抗日战争老照片 网络图

从陈氏私塾到周家峃山书院到群益小学堂,到文成县中心小学,从清朝到民国到新中国,一路走来,薪火相传,历代的校长与教师,呕心沥血为教育事业的发展,殚精竭虑,每一次变迁都充满了坎坷与艰难,每一步发展都倾注了心血与汗水,发生在清末的筏头捐几欲终止群益的发展,好在办学者的执着和支持者的热心,校舍从几百平方米增加到现在的万平方米,学生从几十名增加到现在的二千多名。地方上的贤达,捐款献地功垂青史。从道光二十年(1840)周莲塘办峃山书院以来,周氏祠堂田改峃山书院田,峃山书院,群益小学堂几经易主,但峃山书院田租一直归办学用,而且周氏谱记,在办学困难时,周氏还买樟岭汛址地基开垦农田卖若干金归益群小学。其中以周、林、陈姓为主,及各姓氏祠堂都倾力支持。

群益小学是学子的摇篮,孕育了几多风采,几多风流。他们从这里走出去,走向全国,走向世界,留下一团拳拳恋情,无限相思,还有闪烁灿烂的名字。陈氏私塾,峃山书院,留下的是文成县中心小学,是脊梁,是砥柱,一代代师生用智慧和胆略描绘了实验小学的新容新颜。

参考文献:文成县志,文成县中心小学简志,周村周氏谱

此话题正在群里热烈讨论

马上扫码加小编微信,拉你入群

............................................................................